「今日で、お前はこのユニフォームを脱ぐんだな」

そう言われた瞬間、ようやく自分が“引退する”という実感が、じわりと胸に広がってきた。

高校最後の公式戦――は、もう終わっていた。

県大会の3回戦、あと一本が出ず、涙の敗退。

甲子園には、届かなかった。

でも、今日はその後に行われる“引退試合”。

3年生だけで組んだチームで、後輩たちとの最後の試合だ。

照り返すような秋の日差しのなか、

俺は背番号「1」を着て、マウンドに立っていた。

野球を始めたのは、小学3年のときだった。

父が昔ピッチャーだったらしく、グローブとボールを買ってくれたのが最初だ。

最初は投げても全然届かなくて、ボールが地面を転がってばかりいた。

でも、投げるたびに少しずつ遠くへ飛ぶようになって、

「お前、投げ方が綺麗だな」なんて誰かに言われると、嬉しくて、何度でも投げた。

中学、高校と続けていくうちに、野球は“生活の中心”になっていった。

朝練のために早起きし、授業が終わるとすぐグラウンドへ。

土日も練習試合でつぶれるのが当たり前。

でも、嫌だと思ったことは一度もなかった。

むしろ、それが日常だった。

野球がなければ、自分は自分じゃないような気がしていた。

3年生の夏。

県大会、最後の試合は、0−1のまま終わった。

自分のピッチングは悪くなかったと思う。

打たれたのは、7回のタイムリーツーベース、たった1本。

でも、その1点を取り返すことができなかった。

マウンドを降りたとき、

何人かの後輩が泣いているのが見えた。

「すみません…守れなかった」

そう言ったキャッチャーの言葉を、俺は笑って受け止めた。

「いや、いい試合だったよ」

そう返す声が、少しだけ震えていた。

ベンチに戻って、グローブを外したとき、

ようやく自分の手が汗でびっしょりになっていたことに気がついた。

それが、自分の“野球人生の終わり”だと思っていた。

でも、監督が言ってくれた。

「3年だけの“引退試合”、やろうな。お前らのための舞台だ」

そして今日。

グラウンドには、3年間苦楽をともにした仲間たちが揃っていた。

普段は控えだったやつも、ケガで夏を棒に振ったやつも、

全員がこの日だけのユニフォームを着て、笑っていた。

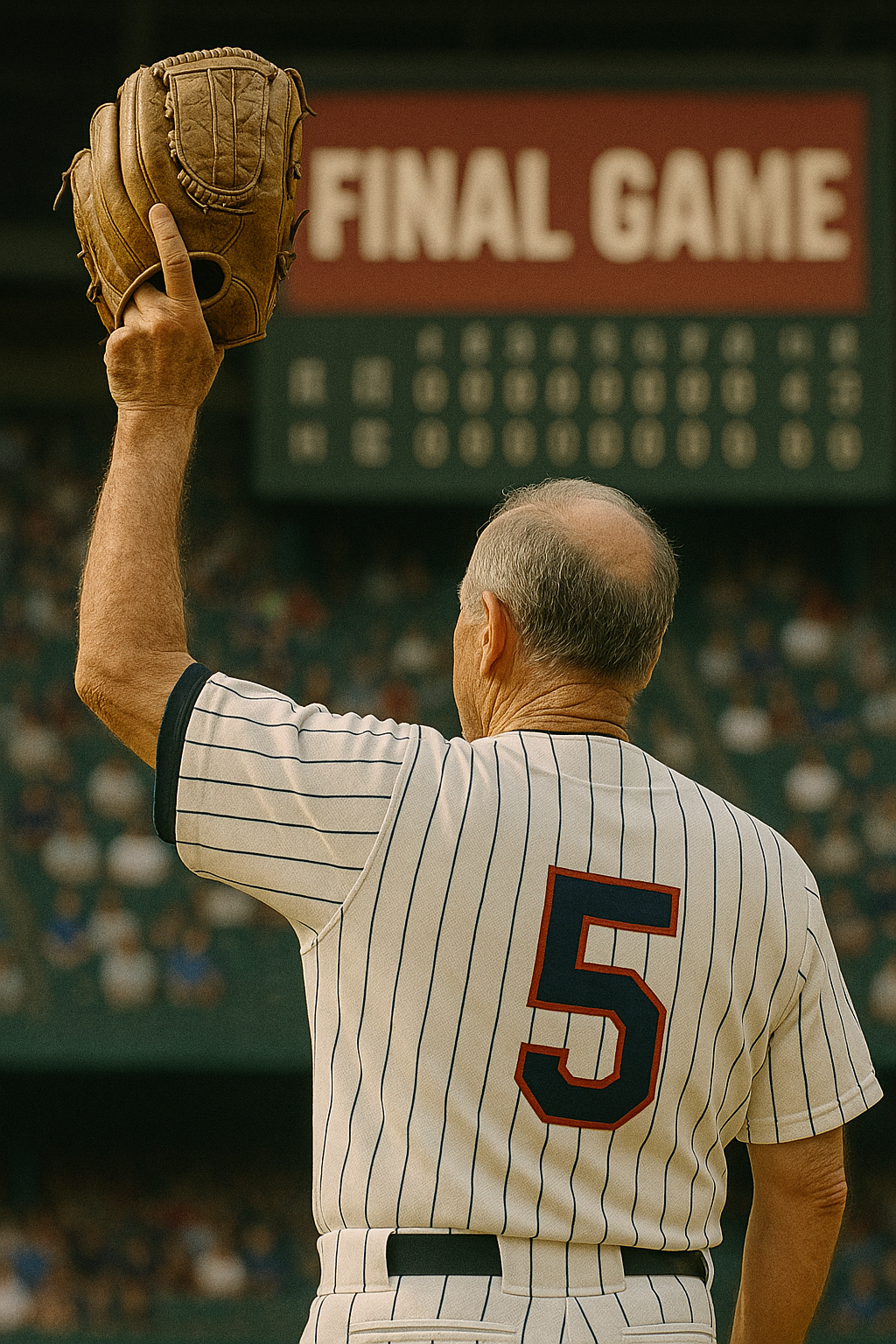

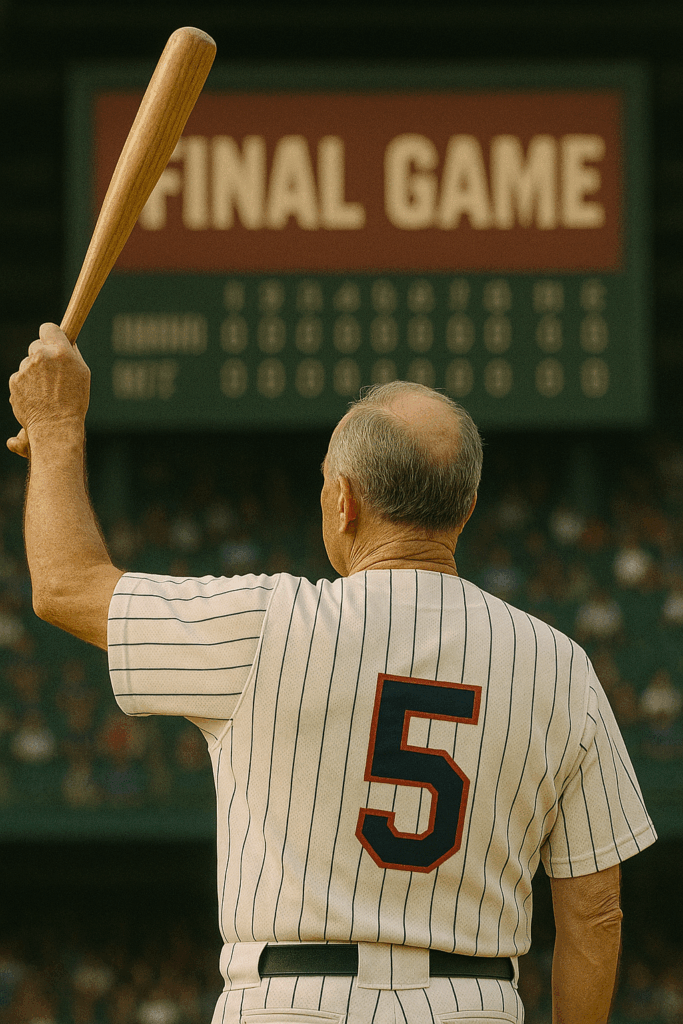

最初にマウンドに立つのは、やっぱり俺だった。

バッターボックスには、1年生の新エース候補。

春から背番号をもぎ取るような気迫のある後輩だ。

1球目――ストライク。

2球目――スライダー、ボール。

3球目――ストレート、空振り。

周りが「おぉっ」とどよめいた。

最後の球は、ゆるいカーブにした。

あえて、緩急をつけてみたくなった。

バットが空を切った瞬間、

キャッチャーのミットにボールが吸い込まれ、拍手が湧いた。

「ナイスボール!」

後輩たちが口々に言ってくれる。

俺は、ただ「ありがとう」と小さく頭を下げた。

試合は、5回制。

後半は控えだった仲間たちも順番にマウンドに立ち、

全員がヒットを目指し、全員が全力で走った。

笑い声と声援が飛び交い、

応援席には保護者やOBたちも駆けつけてくれていた。

勝ち負けなんて、どうでもよかった。

ただ、もう一度グラウンドに立ち、

仲間たちと声を掛け合い、

キャッチボールをして、走って、打って、投げて。

あのときの自分たちが、そこにいた。

誰もが“これが最後”だと分かっていて、

だからこそ、どのプレーにも魂がこもっていた。

試合が終わったあと、

ひとりでマウンドに立って、キャッチャーに向かって最後の球を投げた。

「これが本当の、引退の一球だな」

キャッチャーが、涙をぬぐいながらそう言った。

もう、これで本当に終わりだった。

高校野球も、背番号も、毎日のグラウンドも。

でも、心は不思議と穏やかだった。

やりきった。そう思えたから。

グラウンドを離れるとき、

バックネットの上に、夕焼けが差していた。

オレンジ色の光が、グローブを赤く染めていた。

この夕日を見るのは、きっとこれが最後かもしれない。

でも、きっとまた――

何かの形で、自分はこの場所に戻ってくるような気がした。

野球が、好きだった。

このチームが、好きだった。

自分が、このユニフォームを着ていたことを、誇りに思う。

「3年間、お疲れ様でした!」

誰かがそう叫んだ。

その声に、涙が込み上げて、

俺は笑いながら、帽子を深くかぶった。

これが、俺の引退試合。

そして、これから始まる、“新しい背番号のない人生”の第一歩。

引退試合から数日後、グローブを家の棚にしまった。

それは、ただの道具ではなくて、

たくさんの汗と涙、喜びと悔しさが詰まった“もうひとつの自分”だった。

カチリと棚の扉を閉めた瞬間、

ああ、本当に終わったんだな、と、ようやく心が静かになった。

翌週、校舎の裏手にあるグラウンドでは、

新チームの声が響いていた。

「ナイスカバー!」「しっかり踏み込め!」

見慣れた景色なのに、どこか遠くに感じる。

俺は、フェンス越しにしばらくそれを眺めたあと、

胸ポケットから折りたたんだメモ用紙を取り出した。

大学の志望理由を書く欄。

そこに、こう書いてあった。

「僕は、高校野球で得たものを、一生大切にしたい。

ひとつのことに真剣に向き合う尊さを、次の場所でも忘れたくない。」

あの3年間が、無駄じゃなかったことを、証明したくて書いた言葉。

今なら、少しだけ自信を持って、そう言える。

試合は終わった。

でも、野球がくれた“生き方”は、

これからもずっと、自分の中に残り続ける。

これからどんな道を進んでも、

あのマウンドの景色を忘れることはないだろう。

真っ白なボール、仲間の声、夏の空。

あれが、自分の原点だったと思う。

そしてきっと、

何十年経っても、誰かにこう話す日がくるのだ。

「あのとき、引退試合で投げた最後の1球――あれは、人生でいちばんまっすぐな球だったんだよ。」

そのときの自分が、胸を張って笑っていられるように。

今は前を向いて、また、新しい道を歩き出す。

ありがとう、野球。

さようなら、ユニフォームの自分。

そして、ようこそ――これからの自分。