朝食を食べる時間は、一日の中でもっとも静かな瞬間かもしれない。

まだ街全体が完全には目を覚ましていない、やわらかな光の中で、湯気の立つマグカップや焼きたてのパンの香りが、私を現実へと連れ戻してくれる。

今日は少し早起きをした。

窓を開けると、朝の空気が頬を撫でる。

夜の冷たさがわずかに残っていて、深く息を吸うと、胸の奥まで澄みわたるようだ。

鳥のさえずり、遠くから聞こえる新聞配達のバイクの音。

そのすべてが、朝の合図だった。

私の朝食は、決して豪華ではない。

トースト一枚にバターを塗り、半熟の目玉焼きをのせる。

サラダはレタスとトマトときゅうり、そして少しのオリーブオイル。

飲み物は、ブラックコーヒー。

でも、このシンプルなメニューが、なぜか一番落ち着く。

食パンが焼ける香りが部屋に広がり、バターがじわっと溶ける瞬間に、なんとも言えない幸福感がある。

食卓に座り、まずはコーヒーをひと口。

熱さと苦みが舌に広がって、頭の奥がじわじわと動き始める。

「さあ、今日も始まる」という気持ちになる。

子どものころ、母の作る朝食はいつも決まっていた。

ご飯と味噌汁、焼き魚、卵焼き、そして小さな漬物。

学校に行く前のあの時間は、眠くてぼんやりしていたけれど、味噌汁の湯気の向こうに見える母の横顔を、なぜか今でもはっきり覚えている。

「朝ごはん食べないと元気出ないよ」

母はそう言って、急かすように味噌汁を差し出した。

当時はその意味を深く考えなかったけれど、大人になった今ではわかる。

あれはただの食事ではなく、母からの“お守り”だったのだ。

社会人になってから、朝食はおろそかになりがちだった。

朝の時間は慌ただしく、トーストをかじりながらメールをチェックし、コーヒーを片手に家を飛び出す。

時にはコンビニのおにぎりを駅のホームで食べることもあった。

でも、そんな日々の中で、ふと気づいた。

朝食をきちんと食べた日と、そうでない日では、一日の気分が違う。

しっかり朝食を取った日は、午前中の集中力が続くし、心にも余裕が生まれる。

逆に、何も食べずに出かけた日は、どこか落ち着かず、空腹よりも“欠けた感覚”が残る。

それからは、どんなに忙しい日でも、5分だけでも朝食の時間を取るようになった。

たとえインスタントスープとトーストだけでも、自分のために用意した食事は、心を整えてくれる。

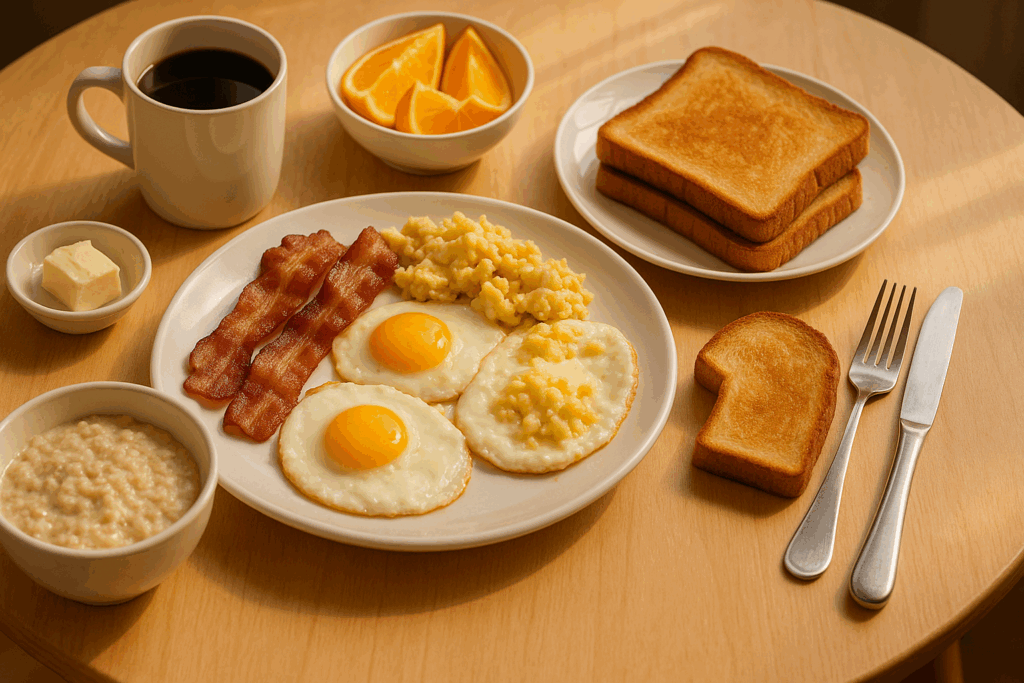

休日の朝は、少し特別だ。

平日よりも遅く起き、ゆっくりとキッチンに立つ。

ベーコンとソーセージを焼き、ふわふわのスクランブルエッグを作る。

パンは厚切りで、バターをたっぷり。

大きめのマグカップにカフェオレを注ぎ、フルーツを添える。

窓から差し込む光の中で食べるその朝食は、旅先のホテルのモーニングのようだ。

誰に見せるわけでもないけれど、自分だけの贅沢。

食後には読書をしたり、音楽を聴いたりしながら、ゆったりと時間を味わう。

旅先で食べる朝食も、また格別だ。

ビュッフェの並んだ料理を前に、ついあれもこれもと皿に盛ってしまう。

ホテルの食堂に流れる軽やかな音楽、窓の外の景色、知らない土地の空気。

そのすべてが、日常の朝食とは違う輝きを持っている。

旅先の朝食を食べながら、「この時間がずっと続けばいいのに」と思うことがある。

でも、旅が終わるからこそ、その朝食は特別な思い出になるのだろう。

最近、朝食を通して気づいたことがある。

それは、朝食は単なる食事ではなく、“心の準備運動”だということ。

朝食を食べることで、体だけでなく心も一日を迎える姿勢になる。

たとえ前日に嫌なことがあっても、朝食の時間が、気持ちを切り替える小さな儀式になってくれる。

だからこそ、私はこれからも、朝食を大切にしたい。

豪華でなくてもいい。

パンでもご飯でも、スープだけでも。

その時間を持つことが、一日の質を変えてくれるのだから。

今朝もまた、トーストをかじりながらコーヒーをすする。

カレンダーを見ると、今日は少し忙しくなりそうだ。

でも、こうして朝食を食べたことで、私はきっと大丈夫だと思える。

朝食は、体を動かすエネルギーであると同時に、心にとっての灯りのようなものだ。

それがあるだけで、一日の始まりが少し明るくなる。

そして、明日もまた、同じように朝食をとるだろう。

それは習慣であり、ささやかな幸せであり、私にとって欠かせない時間なのだ。

食器を片付け、コーヒーカップをすすぎながら、ふと窓の外に目をやると、

朝日がビルの間からまっすぐに差し込んでいた。

光はテーブルの端に置いた小さな花瓶を照らし、その中の一輪のガーベラが淡く輝いている。

その光景を見た瞬間、なぜか胸の奥が温かくなった。

何でもない朝なのに、「ああ、今日もいい日になりそうだ」と素直に思えたのだ。

朝食は、ただお腹を満たすための時間じゃない。

こうして、静かに自分と向き合い、小さな幸せを見つけるための時間でもある。

パンの香り、湯気の立つスープ、カップから漂うコーヒーの匂い。

その全部が、今日を優しく始めるための合図だ。

この先、忙しい日も、疲れた日も、きっと何度も訪れるだろう。

それでも、朝食のひとときだけは、変わらず私を支えてくれる。

たとえ形やメニューが変わっても、その温もりは同じまま。

明日の朝も、またこのテーブルで。

湯気の向こうに、新しい一日を迎える自分がいる。

それだけで、十分幸せだと、私は思う。